Ao som de Terral, de Ednardo.

— Vai bem me dizer que tu nunca comeu uma tapioca assim, pura, enroladinha, só com manteiga?

Meu namorado me lança um olhar entre o ultraje, como se eu tivesse acabado de proferir uma blasfêmia, e a dúvida, tentando entender se eu estava falando sério. Insisto solenemente. A tapioca verdadeira, a da minha infância, antes da diáspora e da gourmetização pelo Brasil e pelo mundo, se comia só com manteiga, enrolada sobre si mesma, quentinha ainda. Sem recheio, sem nada – quando muito, requeijão.

Falo com tanta empolgação que ele desiste dos cogumelos salteados e se convence a experimentar a receita original. Eu não cozinho nada, então repasso a ele ingredientes e modo de fazer. Basta espalhar a goma pela frigideira, esperar dar liga, jogar o disco aberto em um prato e, com a barriga da colher, desenhar um sol amarelo-manteiga. Depois é ir enrolando e empilhando as tapiocas, que, de textura firme e elástica, devem se manter inteiriças – são de se comer com as mãos.

Não funciona. Primeiro, porque me esqueci de listar o terceiro e talvez mais importante ingrediente: sem sal, a tapioca quase não tem gosto. Segundo, porque a gastronomia é uma ciência de números e métricas, e, sob minhas nada exatas instruções, meu namorado erra o tempo de fogo. A goma está crua, desmonta ao toque, e, embora tenhamos consertado o sabor com uma pitada tardia de sal, a combinação resulta farinhenta, oleosa. Paulo prova e dá de ombros: a iguaria não lhe diz nada. A mim, ao contrário, diz muito.

O assunto começou porque, dois dias antes, havia sido aniversário de Fortaleza. 297 anos da Loura Desposada do Sol, epíteto que todo fortalezense aprende ainda na escola e que, confesso, me causava algum constrangimento quando criança. Talvez por entrever uma ironia depreciativa na pompa da expressão, talvez por antecipar dela algum contexto sexual subliminar, como se, uma vez abençoada a união entre aquela figura feminina e o astro-rei, fôssemos obrigados a assistir ali, em público, entre pessoas, calçadas, prédios e praias, à consumação das núpcias.

O fato é que minha relação com Fortaleza não é, nunca foi, das melhores. De maneira geral, não sou nem um pouco telúrico, e minha tendência a um pragmatismo frio – não é que meu coração seja de gelo, ele só não gosta mesmo é de calor demais – me levou, desde muito cedo, a querer ir embora da minha cidade natal. Fui e sou muito julgado por isso, mas, se uma terra não nos satisfaz, por que fincar raízes nela?

Sempre houve, que ninguém se engane, uma duna de razões objetivas para que eu amasse a cidade – razões movediças, mas nem por isso menos monumentais: quarto maior centro urbano do país, estrutura de metrópole, opções infinitas de lazer e comércio a qualquer hora do dia, paisagens esplendorosas, brisa-acalanto perene, comida excepcional. Mas a verdade é que nada disso foi suficiente nem para amainar meu ressentimento, nem para amansar meu constante ímpeto de bater no peito e bradar meus desamores ao torrão natal.

Naquela mesma semana, duas outras mulheres comemoravam aniversário. Por um desses traçados improváveis do destino, ponto-cruz acidental no tecido da vida, minha avó – a mãe do meu pai – e minha mãe nasceram no mesmo dia. Não eram parentes, mas, por força de um casamento e de uma história de luta comum, se amaram muito, e desde o primeiro momento. Depois também me amaram muito, mas, por força do mesmo casamento, agora em ruínas, precisaram, por sobrevivência, aprender a deixar de se amar.

O amor por mim eu acho que restou. Diferente, possibilizado, mas restou.

Com vovó eu falei ansioso porque tinha a impressão de que, como está velhinha, não ia me entender ou escutar tão bem. Eu estava errado. Ela conversou articulada, interativa, deu de fazer piadas e até fofocar em códigos, para que ninguém a seu lado pudesse decifrar nossas confidências. Ao final, eu disse “eu te amo”, e ela me respondeu de pronto, um privilégio que, sei, um dia cessará.

Com mamãe foi mais difícil. Precisei primeiro desbloqueá-la do telefone. Em seguida, após um pigarro e um aquecimento de voz – “alô, alô, alô”, um dos muitos costumes que herdei dela –, lhe enviei um áudio. Não chegou a ser pasteurizado, mas, depois de alguns meses sem nos falarmos, foi tudo o que logrei realizar. Falei bem-humorado e usei do humor – o humor, o humor, sempre o humor – para encobrir feridas e massagear machucados. Dois minutos e sete segundos. À meia-noite, o dia virou, indiferente a festas e amarguras humanas. O aniversário de minha mãe acabou sem que ela escutasse os parabéns de seu filho mais velho.

Acho que sou injusto com Fortaleza. Talvez, no fundo, eu até goste da minha cidade – talvez, no fundo, eu só não goste mesmo é de como nela eu fui infeliz.

Dedos lambuzados e lábios brilhando de manteiga, vou revisitando a tapioca. Aproveito a ocasião para finalmente mostrar a meu namorado a canção que diz: eu sou da nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. É quase um bordão meu, e, nos últimos meses, foram inúmeras as vezes em que, inusitadamente orgulhoso, me vi declamando os versos para uma plateia que, longe demais da minha terra, longe demais do meu passado, jamais poderia reconhecer neles um pedaço tão dolorido e tão importante da minha história.

Para minha surpresa, sem entender o porquê, começo a chorar. Um choro discreto, mas incontrolável, persistente, que faz minha voz ondular e desafinar. Apesar disso, não me dobro: canto a música todinha, até o fim, e em voz alta. Meu namorado não se assusta, parece entender melhor do que eu o que está acontecendo ali. A canção acaba. Enquanto as lágrimas ainda cavam trilha em meu rosto e eu termino de comer a tapioca, observo, de longe, o céu de chumbo de Curitiba. Na terra é pleno abril.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

As Linhas da Mão é um longa documental sobre encontros imprevisíveis que fez Viviane de Cássia Ferreira, uma artista brasileira de cinquenta anos, falar sobre a sua experiência e vivência com a loucura. O longa reúne músicas, conversas e performances que, juntos, abrem uma discussão política da arte, assim como estereótipos do que é a loucura no mundo atual.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Lucía tem 6 anos e é uma menina transexual que seus colegas continuam chamando pelo antigo nome. Querendo fugir daquele ambiente, ela só quer a chegada do verão para deixar para trás o inferno que sofre na escola. Mas, sua mãe tentará esconder sua situação na cidade para se desconectar e poder ficar calma. Os desejos de ambas não demorarão a se complicar durante alguns meses que mudarão suas vidas.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Nesta animação, Beckett (Mo Gilligan) é um gato mimado que não reconhece a sorte que ao ser resgatado e acolhido por Rose (Simone Ashley), uma estudante apaixonada e de bom coração. Mas sua rotina sofre mudanças quando ele perde sua nona vida e o destino entra em cena para colocá-lo em uma jornada transformadora.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

A relação entre Eugenie, uma conceituada cozinheira, e Dodin, para quem trabalha há 20 anos. Cada vez mais apaixonados um pelo outro, seu vínculo se transforma em um romance e dá origem a pratos deliciosos que impressionam até mesmo os chefs mais conceituados. Quando Dodin se depara com a relutância de Eugenie em se comprometer com ele, ele decide começar a cozinhar para ela.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

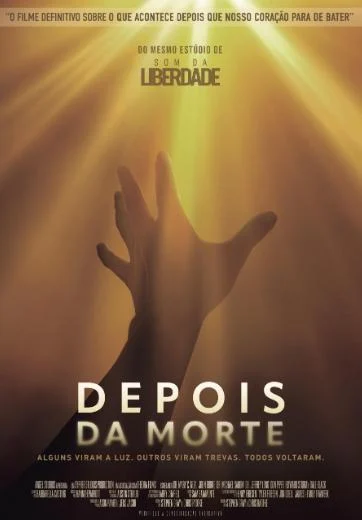

Baseado em experiências reais de quase morte, o longa de Stephen Gray e Chris Radtke explora a vida após a morte com a orientação de best-sellers do New York Times, especialistas, médicos e sobreviventes que ajudam a lançar uma luz sobre o que nos espera.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Nesta sequência da franquia Ghostbusters, a família Spengler retorna para onde tudo começou: a famosa estação de bombeiros em Nova York. Eles pretendem se unir com os caça-fantasmas originais que desenvolveram um laboratório ultra secreto de pesquisa para levar a caça aos fantasmas a outro nível, mas quando a descoberta de um artefato antigo libera uma grande força do mal, os Ghostbusters das duas gerações precisam juntar as forças para proteger suas casas e salvar o mundo de uma segunda Era do Gelo.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Evidências do Amor é um filme brasileiro de comédia romântica dirigido por Pedro Antônio Paes e inspirado na música Evidências, composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle e lançada pela dupla Chitãozinho & Xororó. A história acompanha um casal, Marco Antônio (Fábio Porchat) e Laura (Sandy) que se apaixonam após cantarem a música juntos em um karaokê. Em meio a muitos altos e baixos, o casal acaba terminando, mas todas as vezes em que escuta Evidências, Marco automaticamente se lembra de cada discussão que teve com a ex. Determinado a se livrar dessas lembranças indesejadas, ele inicia uma jornada para superar Laura e seguir em frente com sua vida.