A João Silvério Trevisan

Ontem eu reconheci João Silvério Trevisan. Digo que reconheci, não que assisti a uma fala de, ou tanto menos que conheci João Silvério Trevisan. Ontem, eu o reconheci.

Recebido com aplausos, João começa sua apresentação se esquecendo de usar o microfone que, segundos antes, pousa sobre a mesa de centro do palco. As falas precisam ser gravadas, então se forma um ligeiro rebuliço, que ele sequer percebe. A intermediadora ergue o microfone em sua direção, mas ele se mantém impassível. Fico tenso, fico constrangido, projeto nele o meu medo de envelhecer. Será que, tendo ele a idade que tem, a conversa seguirá nesse ritmo?

Eu e meu etarismo quebramos a cara. Quando o problema se resolve e sua voz passa a ressoar pelas caixas de som do auditório, sou arrebatado de imediato. João se articula com a autoridade de quem enfrentou preconceitos atrozes e com a doçura de quem já não precisa provar nada a ninguém. Há nele uma inteligência elegante, um intelecto sensível que só a sobreviventes é reservado. Diante das perguntas que lhe fazem, ele realiza proezas que vão desde saltar de Freud a Butler com a desenvoltura de um ginasta a relatar carnavais passados com o vigor de quem samba e sua e grita ali, na avenida. Que juventude, que grande força. Sua linha de pensamento serpenteia errática até que, de repente, num quase susto, se fecha sobre si mesma em conclusões que ninguém na plateia, nem em canto algum, ousaria contestar. Seu carisma hipnotiza e amolece o duro público curitibano, que ri confortável quando João usa expressões como dar o cu ou reproduz a fala de uma entrevistada que descreveu Guimarães Rosa como uma grande bichona de cara pintada.

João é generoso também. Não tem medo de compartilhar histórias pessoais. Conta que, no dia anterior, perguntava ao namorado o que seria de sua vida sem Gal (nenhum de nós sabe, João). Conta que, muitos anos antes, precisou se autoexilar nos Estados Unidos para fugir da perseguição pela ditadura militar. Conta que, ainda antes disso tudo, lá no começo, caiu numa emboscada. Homens de sua família o levaram para o que ele achava ser um passeio inocente, um momento de diversão. Já no caminho, se deu conta de que havia algo de errado. Terminaram jogando o menino no meio de um rio. Riram enquanto ele se afogava, anunciaram que aquilo era para ver se ele virava homem de verdade. João se debateu sozinho até conseguir se segurar no capim ribeirinho. Mais confuso do que nunca, mais atento do que nunca, saiu da água sob a promessa de se tornar, sim, um homem – um homem diferente daqueles que, por brutal desumanidade, haviam acabado de tentar matar uma criança.

Aqui cabe um parêntese. Descobri essa semana que, durante a Feira de Literatura de Paraty, eu participaria de uma mesa de debate sobre Autoria e Publicação LGBTQIA+. Recebi a notícia com um grito alto. Depois, exultante, corri para agarrar o pescoço do meu namorado. Por fim, como quase sempre, fiz piada: vou chegar lá dizendo que sim, sou a favor do apagamento gay na literatura – tudo, claro, ao melhor estilo do meme Amo Os Gays, Trato Como Se Fosse Gente Normal.

Faço humor porque, levadas muito a sério, as questões sérias da vida podem perder a seriedade. Mas, às vezes, para que se mantenha autêntica a nossa história, é preciso ter a coragem de abrir mão da ironia. Encarar de frente as nossas dores não para ficar triste, mas para conferir dignidade ao nosso sofrimento.

De volta ao auditório, respiro fundo, cerro os olhos, agarro com força os encostos da cadeira onde estou sentado. O relato de João faz minha memória retumbar. Nunca sofri violência física, em grande parte graças às batalhas e conquistas da geração dele, mas não é só o corpo que se machuca – e eu também fui muito machucado. Não gosto de assumir um tom lamurioso acerca da minha infância, até porque, de resto, cresci rodeado de afeto e de privilégios raciais, sociais e econômicos. Tampouco gosto de me vitimizar. Mas eu sou gay. E assumir isso passa também, de alguma maneira, por assumir que, se há dois lados no jogo cruel da homofobia, eu certamente não estou no time dos algozes.

Quando criança, frequentei psicólogas que adorava. Não sabia a exata razão para estar lá, mas, muitos anos depois, me revelaram, com uma risada de escárnio, que era pra descobrir se eu era viado. Eu tinha seis anos quando, por ordem dos meus pais, a Tia da alfabetização chegou para mim e me disse que eu estava proibido de brincar com as meninas. Só poderia brincar com os meninos. Sem entender os exatos porquês, fiquei com muita vergonha. Baixei a cabeça e, dali em diante, passei muitos recreios sozinho dentro da sala de aula.

Já tive que ouvir familiares muitíssimo próximos afirmarem que remédio bom pra viado era bala ou que, para limpar de verdade um cruzeiro gay, só incinerando – de preferência com os viado tudo dentro. Uma tia aterrorizava minha mãe a cada desmunhecada minha, alertando que o Pedrinho ia acabar dando pra viado (ok, com essa aqui foi particularmente difícil não fazer piada). Na mesa do almoço de sábado, família toda reunida, precisei fazer coro a cada piadinha escrota que ouvi – assim talvez eu fizesse parte do grupo de lá, assim talvez eu fosse mais aceito. Orei de joelhos para que um deus sem tanto amor assim afastasse de mim o demônio da homossexualidade e segurei o choro – e, às vezes, o vômito – a cada vez que me masturbei sob imagens ou pensamentos pecaminosos.

Era, como em quase tudo na neurose, uma demanda de amor. Uma barganha. Pedrinho era o menino querido dos parentes. Pedrinho era o menino bom, estudioso, de espírito cordato. Se eu me mantivesse comportado o suficiente – se eu falasse com voz menos anasalada, se eu andasse com menos requebrado, se eu endurecesse a munheca, se eu parasse de gritar fino – talvez eu não perdesse a posição de preferidinho da família, talvez eu não fosse condenado à danação eterna de perder o amor de quem parecia me amar tanto.

Mas não se escapa de quem se é, e isso a gente só aprende a duríssimas penas. Nada disso funcionou. Que bom. Expulso do Paraíso, parei também de viver no Inferno. Se paro para ponderar bem, não foi um preço tão alto assim. Nunca é.

No final de sua fala, João propõe uma celebração conjunta. Sugere que a plateia cante Carinhoso em homenagem a Gal. Obedecemos. Desafinamos, erramos a letra, perdemos o compasso. Mas estamos emocionados, continuamos vivos, vibramos de amor por quem queremos amar e, o mais difícil de tudo, o mais importante de tudo, nos tornamos capazes de abraçar aquilo que somos.

Reconheci a João porque reconheci a mim. Repito aqui o que lhe falei quando subi ao palco e ele foi generoso o suficiente de se levantar e receber meu abraço: ô, João, quando eu crescer, quero ser igualzinho a você.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

As Linhas da Mão é um longa documental sobre encontros imprevisíveis que fez Viviane de Cássia Ferreira, uma artista brasileira de cinquenta anos, falar sobre a sua experiência e vivência com a loucura. O longa reúne músicas, conversas e performances que, juntos, abrem uma discussão política da arte, assim como estereótipos do que é a loucura no mundo atual.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Lucía tem 6 anos e é uma menina transexual que seus colegas continuam chamando pelo antigo nome. Querendo fugir daquele ambiente, ela só quer a chegada do verão para deixar para trás o inferno que sofre na escola. Mas, sua mãe tentará esconder sua situação na cidade para se desconectar e poder ficar calma. Os desejos de ambas não demorarão a se complicar durante alguns meses que mudarão suas vidas.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Nesta animação, Beckett (Mo Gilligan) é um gato mimado que não reconhece a sorte que ao ser resgatado e acolhido por Rose (Simone Ashley), uma estudante apaixonada e de bom coração. Mas sua rotina sofre mudanças quando ele perde sua nona vida e o destino entra em cena para colocá-lo em uma jornada transformadora.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

A relação entre Eugenie, uma conceituada cozinheira, e Dodin, para quem trabalha há 20 anos. Cada vez mais apaixonados um pelo outro, seu vínculo se transforma em um romance e dá origem a pratos deliciosos que impressionam até mesmo os chefs mais conceituados. Quando Dodin se depara com a relutância de Eugenie em se comprometer com ele, ele decide começar a cozinhar para ela.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

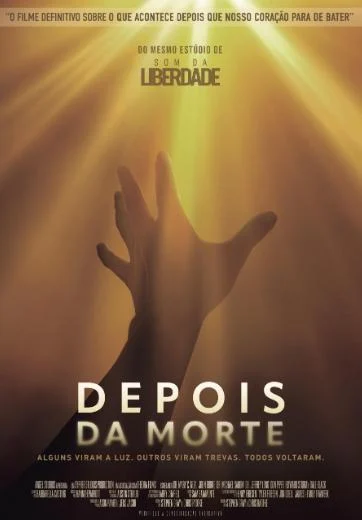

Baseado em experiências reais de quase morte, o longa de Stephen Gray e Chris Radtke explora a vida após a morte com a orientação de best-sellers do New York Times, especialistas, médicos e sobreviventes que ajudam a lançar uma luz sobre o que nos espera.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Nesta sequência da franquia Ghostbusters, a família Spengler retorna para onde tudo começou: a famosa estação de bombeiros em Nova York. Eles pretendem se unir com os caça-fantasmas originais que desenvolveram um laboratório ultra secreto de pesquisa para levar a caça aos fantasmas a outro nível, mas quando a descoberta de um artefato antigo libera uma grande força do mal, os Ghostbusters das duas gerações precisam juntar as forças para proteger suas casas e salvar o mundo de uma segunda Era do Gelo.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Evidências do Amor é um filme brasileiro de comédia romântica dirigido por Pedro Antônio Paes e inspirado na música Evidências, composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle e lançada pela dupla Chitãozinho & Xororó. A história acompanha um casal, Marco Antônio (Fábio Porchat) e Laura (Sandy) que se apaixonam após cantarem a música juntos em um karaokê. Em meio a muitos altos e baixos, o casal acaba terminando, mas todas as vezes em que escuta Evidências, Marco automaticamente se lembra de cada discussão que teve com a ex. Determinado a se livrar dessas lembranças indesejadas, ele inicia uma jornada para superar Laura e seguir em frente com sua vida.