Semana passada, minha diarista me demitiu. Eu estava deitado no sofá da sala, de férias, jogando videogame, quando recebi o comunicado. O recado na tela era curto e grosso: só para avisar que não vou mais atender você, Pedro. Reli o só para avisar e meu sangue subiu. Desde os acontecimentos da diária anterior, eu vinha esperando a melhor oportunidade para lhe avisar – eu a ela – que seus serviços não seriam mais necessários. Na minha cabeça, eu que merecia terminar nossa relação. Só que, antevendo o futuro inevitável, ela foi mais esperta e saiu na frente. Achei um desaforo, me senti humilhado. Sem querer ficar por baixo, respondi que já ia mesmo dispensá-la e que não gostava de ser maltratado em minha própria casa. Finalizei com um passar bem trêmulo e, cego de raiva, antes que ela terminasse de digitar uma segunda mensagem, bloqueei seu contato.

Acho que já deu para perceber que o texto de hoje será um pouco desconfortável de ler – quase tanto quanto foi de escrever. É vergonhoso, eu sei. Primeiro, pelo lado pessoal, porque agi como um adolescente, e sempre dói se perceber menos maduro do que de fato se é. Depois, sob uma ótica social, porque eu sou o patrão, e escrever a partir desse lugar de fala pode ser bastante problemático. Mas, sendo eu eu, não posso falar a partir da experiência alheia. A intenção, como de praxe, é tentar expurgar questões que me atormentam.

Ainda piora um pouco. Por ora, peço que tenhamos a coragem de continuar.

Cresci numa casa com empregadas domésticas. Até que meus pais se separassem e, ali pelo início da adolescência, nossa condição econômica decaísse consideravelmente (ao ponto inclusive de precisarmos pedir abrigo a familiares e, em certa ocasião, receber cesta básica da igreja), vivíamos com inúmeras regalias. Embora nunca tenhamos sido ricos, nosso status de classe média média nos garantia almoço de domingo no shopping, carro financiado na garagem e, no eufemismo do século, uma secretária para lavar, passar, dobrar, organizar, guardar, cozinhar, lavar pratos, arear panelas, desengordurar fogão, descongelar geladeira, varrer, passar pano, encerar, limpar banheiro, desinfetar privada, desentupir pia, cuidar do jardim, catar merda de cachorro e colocar lixo para fora.

Naquela época, empregadas domésticas não tinham quase nenhum direito. Tinham que acordar antes dos patrões para preparar seu café e dormir depois de todos – vai que o dono da casa queria tomar uma abacatada antes de se deitar? Abdicavam da convivência com filhos para cuidar da prole alheia, dormiam em quartinhos minúsculos nos fundos das residências, se alimentavam do que sobrava das refeições de estranhos, suportavam a humilhação de perguntas como mas você não viu mesmo onde foi parar meu colar de ouro? e ouviam reclamações quando, doentes, precisavam se ausentar do trabalho para comparecer a uma consulta médica.

Não era diferente na minha casa. Nem nas dos meus avós ou dos meus tios. Nem nas dos meus amigos de escola, nem na de ninguém que eu conhecia.

É vergonhoso, eu sei. É aviltante. E o mais absurdo é que, até dias muito recentes, tudo isso era considerado normal por boa parte da população. Mas, se bem que nossa herança escravagista talvez ainda demore trinta séculos para se expurgar de vez, avançamos muito na matéria. E gosto de pensar que eu também avancei. Ora, se rechaço com veemência e até denuncio meu passado familiar, se celebro marcos legislativos civilizatórios, se comemoro a conquista de direitos sociais (e humanos), se lavo eu mesmo a minha louça e, sobretudo, se me recuso a submeter alguém às explorações de um vínculo empregatício doméstico, é porque, tendo remido dívidas históricas, claramente pertenço a uma categoria de seres humanos muito superiores – alguém, por favor, me dê um troféu.

Quem dera a vida fosse assim tão simples.

O que aconteceu na tal diária anterior foi que, ao ser chamada a atenção, minha diarista gritou comigo. Haviam se passado apenas três das quatro horas contratadas, e, quando ela apareceu no quarto para me avisar que estava indo embora, eu reclamei. Com delicadeza e algum constrangimento – culpas atávicas não somem assim tão fácil –, expliquei que aceitava, como aliás sempre aconteceu, que ela saísse com até quarenta minutos de antecedência, mas uma hora seria excessivo. Afinal as janelas ainda estavam mofadas, o ralo da pia ainda acumulava limo. Ela não recebeu bem o que eu disse. Alteou a voz e, dentre outras coisas, esbravejou que, naquele dia, ainda teria que faxinar a própria casa – eu, se quisesse, que descontasse dela algum valor. Fiquei melindrado, jamais descontaria de seu dinheiro. Eu disse que, se nunca a havia tratado mal, não era justo que ela falasse comigo daquele jeito. Num tom arrependido, ela observou: a gente tá só conversando, Pedro. Finalizou o impasse afirmando que depois resolveríamos o assunto com mais calma – tudo isso enquanto levava para fora enormes sacolas azuis com o lixo que eu havia produzido durante a semana anterior.

Vergonhoso, desconfortável de ler e de escrever. A gente sempre gosta de se imaginar melhor do que de fato se é. Mais evoluído, mais justo, mais humano. Raríssimas vezes isso corresponde à realidade. Sofri o que considero uma ofensa pessoal e, por isso, me senti no direito de assumir o papel de magoadinho. Mas será mesmo que, nesse imbróglio todo, eu poderia ter qualquer tipo de razão?

Será que eu fiz certo em reclamar? Será que existe ocasião para que eu me magoe assim? Será que uma ofensa pessoal pesa mais do que anos e anos de injustiças sociais? Será que eu deixei mesmo para trás os pecados de meus antepassados? Será que, com toda a minha suposta conscientização política, eu não estou apenas reproduzindo e perpetuando iniquidades históricas? Será que eu realmente não tenho tempo nem energia para realizar meus afazeres domésticos? Será que não estou apenas relegando a terceiros atividades que, no fundo, considero inferiores? Será que eu sou uma pessoa horrível por estar escrevendo este texto? Será que eu sou uma pessoa horrível por contratar uma diarista? Será que, em sua segunda mensagem, ela não queria apenas relatar que sua dor nas costas piorou e que, por isso, não poderia mais atender ninguém?

Com esta coluna, tomei um compromisso de honestidade. Nem sempre será fácil, nem sempre será bonito. Apesar de ter perdido sono pensando no que aconteceu, reconheço que, num contexto de desigualdades seculares, insônia de classe média não passa de mimimi. Até porque sei que não vou deixar de contratar uma nova diarista – já contratei, aliás, minha casa está um brinco. Fazer, com este texto, um mea culpa: hipocrisia de neurótico ou pontapé inicial para questionar melhor o próprio lugar no mundo?

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

As Linhas da Mão é um longa documental sobre encontros imprevisíveis que fez Viviane de Cássia Ferreira, uma artista brasileira de cinquenta anos, falar sobre a sua experiência e vivência com a loucura. O longa reúne músicas, conversas e performances que, juntos, abrem uma discussão política da arte, assim como estereótipos do que é a loucura no mundo atual.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Lucía tem 6 anos e é uma menina transexual que seus colegas continuam chamando pelo antigo nome. Querendo fugir daquele ambiente, ela só quer a chegada do verão para deixar para trás o inferno que sofre na escola. Mas, sua mãe tentará esconder sua situação na cidade para se desconectar e poder ficar calma. Os desejos de ambas não demorarão a se complicar durante alguns meses que mudarão suas vidas.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Nesta animação, Beckett (Mo Gilligan) é um gato mimado que não reconhece a sorte que ao ser resgatado e acolhido por Rose (Simone Ashley), uma estudante apaixonada e de bom coração. Mas sua rotina sofre mudanças quando ele perde sua nona vida e o destino entra em cena para colocá-lo em uma jornada transformadora.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

A relação entre Eugenie, uma conceituada cozinheira, e Dodin, para quem trabalha há 20 anos. Cada vez mais apaixonados um pelo outro, seu vínculo se transforma em um romance e dá origem a pratos deliciosos que impressionam até mesmo os chefs mais conceituados. Quando Dodin se depara com a relutância de Eugenie em se comprometer com ele, ele decide começar a cozinhar para ela.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

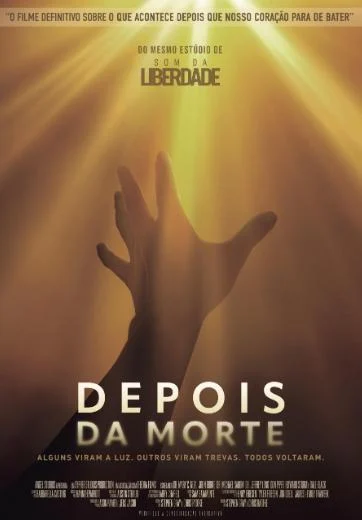

Baseado em experiências reais de quase morte, o longa de Stephen Gray e Chris Radtke explora a vida após a morte com a orientação de best-sellers do New York Times, especialistas, médicos e sobreviventes que ajudam a lançar uma luz sobre o que nos espera.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Nesta sequência da franquia Ghostbusters, a família Spengler retorna para onde tudo começou: a famosa estação de bombeiros em Nova York. Eles pretendem se unir com os caça-fantasmas originais que desenvolveram um laboratório ultra secreto de pesquisa para levar a caça aos fantasmas a outro nível, mas quando a descoberta de um artefato antigo libera uma grande força do mal, os Ghostbusters das duas gerações precisam juntar as forças para proteger suas casas e salvar o mundo de uma segunda Era do Gelo.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Evidências do Amor é um filme brasileiro de comédia romântica dirigido por Pedro Antônio Paes e inspirado na música Evidências, composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle e lançada pela dupla Chitãozinho & Xororó. A história acompanha um casal, Marco Antônio (Fábio Porchat) e Laura (Sandy) que se apaixonam após cantarem a música juntos em um karaokê. Em meio a muitos altos e baixos, o casal acaba terminando, mas todas as vezes em que escuta Evidências, Marco automaticamente se lembra de cada discussão que teve com a ex. Determinado a se livrar dessas lembranças indesejadas, ele inicia uma jornada para superar Laura e seguir em frente com sua vida.