Desde que eu comecei a ler Proust, tenho lembrado das coisas mais inusitadas — e, em grande parte das vezes, repensado e entendido melhor todas elas. E acho que tenho olhado de outra maneira para a vida, para a literatura (a bela relação entre elas).

E hoje eu tive mais um desses estalos.

Eu estava fazendo café de manhã e, de algum lugar não muito longínquo, um cheiro de comida invadiu a cozinha. Lasanha. Eu tive certeza de que aquele cheiro só poderia ser de lasanha. E então, sem que eu quisesse ou esperasse, minha memória involuntária falou mais alto e a imagem do meu avô paterno veio à mente. Isso porque ele fazia a melhor lasanha do mundo aos domingos — não esquecendo, é claro, do molho verde que ele levava aos churrascos lá em casa.

Como disse, acho que ando propensa a essas coisas por estar lendo Proust. Não sou muito dada a pensar no meu avô. Aliás, sequer éramos pessoas muito próximas — eu, na minha adolescência, achava meu avô muito duro, rude até. Ou, se quiserem, não conseguia entendê-lo, entrar na sua cabeça, me colocar no seu lugar (a famosa empatia).

A seguir, nova surpresa: associações. Esses dias foi aniversário do Gabo, não foi? Meu avô adorava Gabriel García Márquez. Inclusive, foi ele, em 2008, me vendo sofrer por ter levado um belo de um pé na bunda, que veio, com os chinelos arrastando, depois de ter feito um cigarro (“o que faz mal é o papel”), e me emprestou O amor nos tempos do cólera. Foi esse livro o responsável por me ensinar algo que Alice Walker também me recordaria esses dias: nosso coração tem que ter sabedoria pra aceitar as coisas que a gente não pode mudar.

O amor nos tempos do cólera foi uma das minhas primeiras fixações literárias. A meu ver, poucos autores sabem contar uma boa história de amor. Mas Gabo, além de todas outras qualidades, sabe contar as melhores histórias de amor.

Gostei muito do livro e risquei ele inteiro. Resultado: não queria devolvê-lo. Meu avô, insistente, ligava lá em casa perguntando sobre o livro e eu mentia que ainda não tinha terminado, que ainda queria reler algumas passagens. Até que um dia ele apareceu na porta de casa pedindo o livro de volta. E lá se foi ele com o livro, me deixando com o coração apertado. Eu não entendi aquela atitude, assim como não compreendia meu avô quase que por inteiro.

O tempo passou. Meu avô se foi em 2013, apenas algumas semanas depois de eu ter entrado na faculdade. Depois que ele se foi, minha avó (talvez em um daqueles atos extremos, na tentativa de esquecer) me deu todos os livros guardados na biblioteca da sua casa. Florentino Ariza voltava pra mim, com todas minhas anotações, com seus sofrimentos e aquela cena inesquecível onde toca ainda uma vez a balada do sofrido amor — “com a inabalável decisão de não voltar nunca mais”.

Foi só dois anos depois da morte do meu avô que eu comecei a ler Cem anos de solidão — o Gabo preferido de meu avô. A edição está bem surrada, a capa recolocada com um durex. Dentro, uma genealogia dos Buendía feita pela minha avó. “É sempre muito útil”, ela diz. Enquanto eu lia as primeiras páginas de Cem anos de solidão, um emoção estranha tomou conta de mim. Chorei no começo, na execução de Aureliano, com as borboletas amarelas voando enquanto o casal se amava.

Só hoje, com esse cheiro de lasanha, é que eu entendi o porquê de ficar tão emotiva lendo Cem anos de solidão, ou ao ver o trailer do documentário sobre a vida de Gabo, ou há duas semanas atrás, quando meu pai, para puxar assunto, perguntou se eu já tinha lido Cem anos de solidão.

Só então eu entendi o meu avô.

Apesar de fechado, o olhar dele sempre foi brando. É uma das boas lembranças que eu guardo. E talvez ele, depois de sofrer na vida, depois de perder um filho, quisesse, na verdade, me ensinar uma lição. Talvez quisesse que eu lesse O amor nos tempos do cólera e me apegasse ao livro para, então, tirar ele de mim. Para que eu entendesse, como Florentino Ariza, que, às vezes, as coisas e as pessoas que a gente ama simplesmente vão embora. Que não adianta bater o pé. Resta tentar entender, tirar algo bom da experiência — por mais dolorosa que ela seja. Não estar mais com o livro, mas fazer de tudo para manter a lição dele viva dentro de você.

Depois de todos esses anos, tenho os dois livros aqui comigo, para eu ler quando quiser. E ambos sempre me ensinam coisas novas — mesmo que eu só passe os olhos pelas partes grifadas. Mas são, acima de tudo, o canal para eu entender aquela figura estranha do meu avô e o que ele poderia estar querendo me dizer, com os olhos, enquanto fazia algumas coisas que eu, na minha ingenuidade, considerava duras demais.

Incrível como a gente pode conhecer as pessoas lendo os livros preferidos delas

Data de Lançamento: 12 de dezembro

Em A Última Sessão, acompanhamos o menino Samay em sua descoberta do mundo mágico do cinema. Nessa história sensível, em uma cidade no interior da Índia, o menino de 9 anos assiste um filme no Galaxy Cinema e sua vida muda completamente e uma paixão feroz começa. Samay passa a faltar às aulas do colégio e a roubar um pouco de dinheiro da casa de chá de seu pai para assistir filmes. Com um desejo enorme de se tornar cineasta, Samay conhece Fazal, o projecionista do cinema e os dois fazem um acordo: Samay traz para Fazal as deliciosas comidas preparadas por sua mãe, enquanto Fazal permite que Samay veja infinitos filmes todos os dias na sala de projeção. Uma amizade profunda é forjada pelos dois e, logo, é colocada a teste graças a escolhas difíceis e transformações nacionais importantes. Agora, para perseguir seu sonho, Samay deve deixar tudo o que ama e voar para encontrar o que mais deseja.

Data de Lançamento: 12 de dezembro

Em Marcello Mio, Chiara (Chiara Mastroianni), filha dos icônicos Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve (Catherine Deneuve), é uma atriz que vive um verão de intensa crise existencial. Insatisfeita com sua própria vida, ela começa a se questionar sobre sua identidade e, em um momento de desespero, afirma a si mesma que preferiria viver a vida de seu pai, uma lenda do cinema, do que enfrentar a sua realidade. Determinada, Chiara começa a imitar Marcello em tudo: veste-se como ele, adota seu jeito de falar, respira como ele. Sua obsessão é tamanha que, com o tempo, as pessoas ao seu redor começam a entrar nessa sua estranha transformação, passando a chamá-la de Marcello. Em um jogo de espelhos entre passado e presente, Marcello Mio explora a busca por identidade, legado e o impacto da fama na vida pessoal de uma mulher perdida em sua própria sombra.

Data de Lançamento: 11 de dezembro

O grupo de K-pop NCT DREAM apresenta sua terceira turnê mundial nesse concerto-documentário único. Gravada no icônico Gocheok Sky Dome, em Seul, a apresentação reúne um espetáculo vibrante, com coreografias e performances extraordinárias. O filme ainda conta com cenas de bastidores, mostrando o esforço depositado para dar vida a um show dessa magnitude. O concerto se baseia na história do Mystery Lab, um conceito cunhado pelo grupo. NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE dá o testemunho de uma grandiosa turnê.

Data de Lançamento: 12 de dezembro

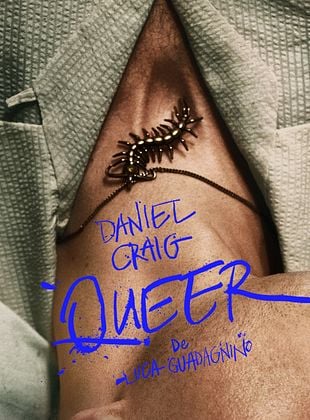

Queer é um filme de drama histórico dirigido por Luca Guadagnino, baseado na obra homônima de William S. Burroughs e inspirado em Adelbert Lewis Marker, um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos. A trama segue a vida de Lee (Daniel Craig), um expatriado americano que se encontra na Cidade do México após ser dispensado da Marinha. Lee vive entre estudantes universitários americanos e donos de bares que, como ele, sobrevivem com empregos de meio período e benefícios do GI Bill, uma lei que auxiliou veteranos da Segunda Guerra Mundial. Em meio à vida boêmia da cidade, Lee conhece Allerton (Drew Starkey), um jovem por quem desenvolve uma intensa paixão. O filme explora temas de solidão, desejo e a busca por identidade em um cenário pós-guerra, com uma ambientação que retrata fielmente a atmosfera da Cidade do México nos anos 1950.

Data de Lançamento: 12 de dezembro

A Different Man, é um thirller psicológico, dirigido e roteirizado por Aaron Schimberg, terá a história focada no aspirante a ator Edward (Sebastian Stan), no qual é submetido a passar por um procedimento médico radical para transformar de forma completa e drástica a sua aparência. No entanto, o seu novo rosto dos sonhos, da mesma forma rápida que veio se foi, uma vez que o mesmo se torna em um grande pesadelo. O que acontece é que, por conta da sua nova aparência, Edward perde o papel que nasceu para interpretar. Desolado e sentindo o desespero tomar conta, Edward fica obcecado em recuperar o que foi perdido.

Data de Lançamento: 12 de dezembro

As Polacas é um drama nacional dirigido por João Jardim e selecionado para o Festival do Rio de 2023. O filme é inspirado na história real das mulheres que chegaram ao Brasil vindas da Polônia em 1867 com a esperança de uma vida melhor. Fugindo da perseguição aos judeus e da guerra na Europa, o longa acompanha a saga de Rebeca (Valentina Herszage), uma fugitiva polonesa que vem ao Brasil com o filho, Joseph, para reencontrar o esposo e começar a vida do zero. Porém, as promessas caem por terra quando, ao chegar no Rio de Janeiro, a mulher descobre que o marido morreu e, agora, está sozinha em um país desconhecido. Até que seu caminho cruza com o de Tzvi (Caco Ciocler), um dono de bordel envolvido com o tráfico de mulheres que faz de Rebeca seu novo alvo. Refém de uma rede de prostituição, Rebecca se alia às outras mulheres na mesma situação para lutar por liberdade.

Data de Lançamento: 12 de dezembro

Do aclamado diretor Alejandro Monteverde, conhecido por Som da Liberdade, Cabrini, narra a extraordinária jornada de Francesca Cabrini (Cristiana Dell’Anna), uma imigrante italiana que chega a Nova York em 1889. Enfrentando um cenário de doenças, crimes e crianças abandonadas, Cabrini não se deixa abater. Determinada a mudar a realidade dos mais vulneráveis, ela ousa desafiar o prefeito hostil em busca de moradia e assistência médica. Com seu inglês precário e saúde fragilizada, Cabrini utiliza sua mente empreendedora para construir um império de esperança e solidariedade. Acompanhe a ascensão dessa mulher audaciosa, que, enfrentando o sexismo e a aversão anti-italiana da época, se torna uma das grandes empreendedoras do século XIX, transformando vidas e deixando um legado de compaixão em meio à adversidade.

Data de Lançamento: 12 de dezembro

Em Kraven – O Caçador, acompanhamos a história de origem de um dos vilões da franquia Homem-Aranha. De origem russa, Kraven (Aaron Taylor-Johnson) vem de um lar criminoso e de uma família de caçadores. Seus poderes nascem de uma força sobrenatural e super humana que o faz um oponente destemido e habilidoso. A relação complexa com seu pai Nicolai Kravinoff (Russell Crowe) o leva para uma jornada de vingança e caos para se tornar um dos maiores e mais temidos caçadores de sua linhagem. De frente para questões familiares, Kraven mostra sua potência nesse spin-off.