“Fora Temer”! É claro que foi ecoado pelo público durante o primeiro show em Curitiba, da banda paulista As Bahias e a Cozinha Mineira, no Teatro Paiol. O motivo do ecoar da plateia? “A gente tem saído às ruas. As bichas, travestis e as mulheres trans. Temos colocado a cara no sol, querida. Colocar a cara no sol é sair da escuridão das madrugadas, quartos, janelas e portas trancafiadas (…) porque se você assenta ideologicamente estas ideias dentro de um país e, está natural e normal, tem algo acontecendo de muito profundo. E a arte, é sim, um termômetro neste contexto”, ensina e desabafa a cantora e compositora Assucena Assucena. Ao lado de Raquel Virgínia, elas formam as Bahias, apelido que as acompanham desde a faculdade de história, em São Paulo, quando se conheceram.

Assucena é natural de Vitória da Conquista (BA), e embora Raquel seja paulistana, os anos em que esteve radicada na terra de todos os santos, possibilitaram para a compositora o contato com o afoxé, gênero musical que despertou na artista a vontade de se revelar cantora. E se existe uma força maior no céu, já, na terra, Ivete Sangalo acompanha Raquel diariamente. “Hoje mesmo, tomando banho eu estava escutando ela. Eu sou viciada em Ivete. Eu sempre fui envolvida com a música, principalmente pela minha formação cênica. Mas tiraram essa minha onda”, revela.

No disco, “Mulher” (2015), primeira obra do grupo, a relação com o axé é nítido. Porém, para lá do trio elétrico. A devoção e contemplação de Raquel pela divindade esotérica baiana está impressa na faixa escrita por ela em “Mãe Menininha do Gantois”.

Contudo, o disco vai além. Maracatu, rock, baião, reggae, bossa-nova entre outras referências musicais estão explícitas em cada música. “O disco é fruto de muita dor, alegria, resistência e inspiração. Foram muitas madrugadas na casa da Raquel fazendo canções, sofrendo, chorando e rindo. Lemos livros de Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Manoel Bandeira. Além de textos de Caetano Veloso e da própria Raquel. Foi um momento de muita densidade para que este disco acontecesse”, conceitua Assucena.

Das batucadas, a doce bárbara, Gal Costa foi o estopim para o surgimento do grupo.“A gente ouviu a obra de Gal que modificou completamente as nossas vidas. É uma obra camaleônica. A gente não se ateve apenas em um estilo musical e muito pela influência do tropicalismo”, explica Assussena. E se tem dendê nas Bahias, o música, Rafael Acerbi Pereira, mineiro de Poços de Caldas, foi o responsável por dar melodia às criações das compositoras ao longo das 13 faixas.

E se não bastasse a amplitude sonora e os diversos sotaques da banda, a cantora e compositora, Janine Mathias além de ser parceira de toda essa patota, tanto na música quanto na batalha diária das bandeiras que levantam, agregou sua cadência melódica que verve entre o rap, soul e muita brasilidade no primeiro show da banda na cidade. “Fazer da nossa voz uma luta é inevitável. No retrato, musicalmente falando, a partir dessa quebra de fronteiras que nossa música é, nos unirmos em pleno Teatro Paiol, me faz pensar na força de sermos o resistir ao padrão comum. Nada dentro do mesmo pacote, mais tudo dentro da luta de ser o que se é. Me orgulho todos os dias da música que sou. Porque antes de tudo, faço de mim mulher negra. Força contra a invisibilidade e a todos os não que esse sistema preconceituoso teima em tentar nos ditar nosso real lugar”, instrui a rapper que no primeiro semestre deste ano participou do projeto Elefante Sessions ao lado de Rafael Acerbi.

“Mulher” é um disco essencialmente brasileiro e reflete não apenas as amarras e alegrias que transmutam a realidade artística de As Bahias e a Cozinha Mineira. Mas inserem a necessidade de a partir da arte, ser criado intersecções complementares através do olhar de duas mulheres transgêneros que sabem o quanto seus ardores possibilitam a identificação e amparo de diversas comunidades. Onde muitas vezes, a única luz é a do desamparo de um poste numa esquina qualquer. “Esse é o movimento [ de resistência] que a gente tem que trazer. E entender quem está resistindo. A gente tem que se encontrar, principalmente nestes espaços culturais. A nossa resistência tem que viver nos lugares”, impera Raquel.

Em entrevista ao Curitiba Cult as cantoras contam todos os detalhes sobre o disco “Mulher” e revelam curiosidades sobre o sucessor, “Bixa”, já em fase de pré-produção. De “Mulher” à “Bicha”, As Bahias e Cozinha Mineira contemplam a essência artística de um Brasil que tem se redescoberto na contracorrente do atual sistema.

ENTREVISTA

Curitiba Cult: “Mulher” é um disco repleto de referências da vivencialidade de vocês. E ainda assim, existe esta imersão entre diversos ritmos, samba, baião, reggae, rock, bossa, maracatu… Como se deu este processo de criação?

Assucena Assucena: Foi um processo que a priori foi um pouco ingênuo, muito apaixonado no início. A gente ouviu a obra de Gal que modificou completamente as nossas vidas. É uma obra camaleônica. A gente não se ateve em um estilo musical muito pela influência do tropicalismo. No início não era proposital essas composições e os gêneros, foi nascendo. A gente voltou a cantar e compor depois de um processo de depressão muito profundo na época de faculdade por conta da transgeneridade, do racismo. A USP é uma universidade muito elitista, racista e institucionalmente fascista.

O show desta noite me soa emblemático. Curitiba, é uma capital historicamente fascista. E vocês, quanto transgênero, negra, mulher e no palco do Teatro Paiol por onde passaram diversos artistas ao longo das décadas, qual o sentimento em se apresentar este show?

Raquel Virgínia: Primeiro, eu acho que tem uma questão. Eu, de São Paulo, meu eixo sempre vai ser o nordeste. Por ser uma mulher negra. Mas existe uma questão racial muito forte e complexa. Inclusive, eu já li que em Curitiba é a cidade onde se concentra a maior quantidade de negros no país no âmbito proporcional. Aqui tem um movimento muito forte do movimento negro. Aqui tem que se resistir muito. Eu não conhecia a cidade. Mas, pra quem é negra e travesti, existe uma resistência em relação ao sul. Inclusive, eu tenho um pouco de receio. De receber convites e optar por fazer shows em outros locais. E acho mesmo que é emblemático a gente tocar no sul, sempre. E uma coisa boa, onde tem fascista também tem muita gente resistindo. Esse é o movimento que a gente tem que trazer e entender quem está resistindo. A gente tem que se encontrar, principalmente nestes espaços culturais. A nossa resistência tem que viver nos lugares. Nitidamente a gente tem trazido um público heterogêneo. Claro que a gente tem que romper as barreiras e lidar com um público que não esperaria se deparar com travestis. Isso é um paradigma que a gente tem quebrado. Quando a gente chega na cidade, por não ter o mesmo nome do registro a gente brinca que o nome é falso e as pessoas entram na brincadeira e respeitam. É claro que vai acontecendo um movimento na cidade. A relação com o Teatro Paiol é um pouco disso.

Atualmente, diversos artistas têm gritado este ecoar musical e levantado todas estas questões que vocês comentaram. Como vocês têm transitado neste âmbito?

Assucena Assucena: Politicamente, foi natural. A gente tem saído nas ruas. As bichas, travestis, as mulheres trans. Temos colocado a cara no sol, querida. Colocar a cara no sol é sair da escuridão das madrugadas, quartos, janelas e portas trancafiadas. A relação de sexualização é tão profunda que nem afeto merece. O que a gente tá quebrando são estigmas de ter outros lugares na música, por exemplo. Porque, na arte, a travesti é vista de forma jocosa, hipersexualizada e exotismo, como se não fosse algo humano. E você vem com algo que é amoral. E se é moral é a degradação moral do ser. Então, a gente tá acabando com a pluralidade do ser e de existir da humanidade se isso for perpetuado. A humanidade é tão complexa, cheia de sexualidades e gêneros que a gente tem um binômio muito restritivo. É muito fácil você ser atravessada pelos olhares e abaixar a cabeça. E depois você percebe que quem tem de abaixar a cabeça são eles. O mundo é nosso e aí que surge essa geração.

E a resposta da imprensa em relação a este trabalho e o fato de vocês terem o discurso apresentado em “Mulher” tem proporcionado várias discussões sobre o entorno da obra e as artistas. Como tem sido esta repercussão?

Raquel Virgínia: A nossa imprensa hoje, todo muito é pincelado por um nível do sensacionalismo. A imprensa deveria combater qualquer destes níveis. Quando você desenvolve os assuntos em um nível da espetacularização, ao mesmo tempo, a gente vive essa inviabilização do debate do que é identidade de gênero. As pessoas não sabem diferenciar sexualidade e igualdade de gênero. De fato é um problema. Porque quando você vai discutir dignidade humana e precisa fazer um espetáculo para isso, tem alguma coisa errada.

Assucena Assucena: A gente precisa saber balancear o nível de espetacularização. Tudo se pauta por uma sociedade hiperimagética, quando a imagem pode significar a verdade e nem sempre é.

Raquel Virgínia: Eu não quero chegar aos meus 50 anos ainda discutindo isso. Eu tenho vontade de falar sobre a nossa obra e carreira do que sobre gênero. Porque, se fosse para falar sobre, eu estudaria a temática, como, eu tenho amigas que o fazem. Assim, eu faria outra coisa. Talvez eu seria palestrante. Mas, o que a gente gosta de fazer é música. Mas a indústria fonográfica é uma peneira. A gente tem conseguido furar esse mercado e atingir determinados lugares. E a nossa obra reflete o que a gente pensa. O nível de curiosidade sobre o artista e a obra deveria refletir nesta questão da imprensa.

Assucena Assucena: Mas agora é necessário discutir tudo isso. A gente decidiu falar sobre. Não foi algo pensado. Tanto que no início não era a pretensão e discutimos com a nossa assessoria de imprensa. E aí, as palavras, visibilidade, invisibilidade, representatividade e a irrepresentatividade, apareciam como quatro conceitos, cada um a sua maneira que trazia à tona uma necessidade de princípio.

Quem é a “Mulher” por trás deste disco?

Assucena Assucena: Quando a gente começar a pensar a obra, depois que as composições foram executadas, algumas vieram depois de um pensamento mais metódico de proposição estética a respeito da obra. De encontrar a narrativa e sonoridade que casassem. “Apologia às Virgens Mães”, música de abertura do disco, pensamos ela por apresentar a questão universalizante sobre a mulher. O paradigma de mãe que se apresenta, como se a mulher tivesse que ser mãe, ou não. Mas, a mãe é um caso na história da mulher e não é um caso qualquer. Então, Maria, dentro de uma sociedade brasileira onde o catolicismo é hegemônico, é a representação de uma mulher máxima, onde ela deve ter o sexo como um não-lugar. E este lugar é a virgindade, a pureza da castidade. Só que em contraponto existe Madalena dentro deste mesmo princípio. Então, se o filho da virgem foi morto e santificado, cadê os filhos-da-puta? Então, se a primeira canção universaliza, a segunda canção já tem nome que é “Josefa Maria”. Tem uma questão específica que é universal. Raquel canta o louvor ao trabalho doméstico. Se teve a revolução da pílula, foi porque teve mulheres trabalhando para que outras conquistassem espaços executivos. O disco fala da água, fumaça, melancolia, comida, elementos semiológicos que vão circundando, e claro, todos femininos. A mudança de linguagem de dignificar o átomo universal é muito importante. Mulher é muita coisa. É uma palavra que nos atravessa e nos constitui diretamente.

Antes da formação de As Bahias e a Cozinha Mineira vocês já cantavam?

Assucena Assucena: Já cantei em igreja, coral, ganhei bolsa para ser solista. Eu cresci numa família judaica sefardita e aos pés da vitrola ouvindo muito Ofra Haza e Whitney Houston. Minha irmã também canta. Então eu tive muito contato com o canto.

Raquel Virgínia: Eu queria ser artista. E criei um encantamento muito forte pela Ivete Sangalo na adolescência. Mas, eu queria ser atriz, eu até conheci o Paulo Autran. Eu cheguei ir para Salvador porque queria ser cantora de axé, tamanho é meu amor pela Ivete. Hoje mesmo, tomando banho estava escutando ela. Eu sou viciada nela. Eu sempre fui envolvida com a música, principalmente pela minha formação cênica. Mas tiraram essa minha onda. Meu negócio é disco e show, e claro, empresária, porque eu sou a louca dos negócios.

No âmbito político e cultural, qual a importância da música de vocês no atual momento em que o país vivência?

Assucena Assucena: A música tem o poder de iludir. Ela carrega consigo todo um arcabouço ideológico imenso. Aí você se depara com um gênero que é extremamente machista, como o sertanejo universitário, tendo a mulher objetificada, heteronormativo e uma série de questões de padronização hegemônica. Quando culturalmente e nacionalmente estas ideias estão encontrando um conforto pra se assentar socialmente, isto é muito perigoso. Porque se você assenta ideologicamente estas ideias dentro de um país e está natural e normal, tem algo acontecendo de muito profundo. E a arte é sim um termômetro neste contexto. A nossa luta é contra este padrão hegemônico e o monopólio da concessão pública da TV e rádio. São latifúndios radiofônicos e televisivos. Eu não vou deixar de ir numa Rede Globo porque lá na casinha de não sei aonde, tem uma antena que tá pegando SBT e Globo. E as pessoas não querem abrir mão de seus latifúndios. O sertanejo universitário conquistou um latifúndio.

Vocês já estão na pré-produção de “Bicha” o segundo disco de vocês. O que vocês podem falar sobre ele?

Assucena Assucena: Falar muito a gente não pode. Mas, como ficamos dois anos sem entrar no estúdio, apenas para ensaios, e fazendo música na minha casa, na de Raquel, na USP, ou na casa do Rafa, muitas das composições de “Bicha” foram desta época. E o nome faz referência deste período, ao disco do Caetano Veloso, “Bicho”. Mas eu já estou falando demais.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

As Linhas da Mão é um longa documental sobre encontros imprevisíveis que fez Viviane de Cássia Ferreira, uma artista brasileira de cinquenta anos, falar sobre a sua experiência e vivência com a loucura. O longa reúne músicas, conversas e performances que, juntos, abrem uma discussão política da arte, assim como estereótipos do que é a loucura no mundo atual.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Lucía tem 6 anos e é uma menina transexual que seus colegas continuam chamando pelo antigo nome. Querendo fugir daquele ambiente, ela só quer a chegada do verão para deixar para trás o inferno que sofre na escola. Mas, sua mãe tentará esconder sua situação na cidade para se desconectar e poder ficar calma. Os desejos de ambas não demorarão a se complicar durante alguns meses que mudarão suas vidas.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Nesta animação, Beckett (Mo Gilligan) é um gato mimado que não reconhece a sorte que ao ser resgatado e acolhido por Rose (Simone Ashley), uma estudante apaixonada e de bom coração. Mas sua rotina sofre mudanças quando ele perde sua nona vida e o destino entra em cena para colocá-lo em uma jornada transformadora.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

A relação entre Eugenie, uma conceituada cozinheira, e Dodin, para quem trabalha há 20 anos. Cada vez mais apaixonados um pelo outro, seu vínculo se transforma em um romance e dá origem a pratos deliciosos que impressionam até mesmo os chefs mais conceituados. Quando Dodin se depara com a relutância de Eugenie em se comprometer com ele, ele decide começar a cozinhar para ela.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

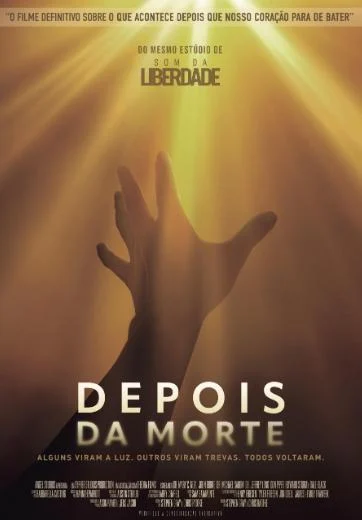

Baseado em experiências reais de quase morte, o longa de Stephen Gray e Chris Radtke explora a vida após a morte com a orientação de best-sellers do New York Times, especialistas, médicos e sobreviventes que ajudam a lançar uma luz sobre o que nos espera.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Nesta sequência da franquia Ghostbusters, a família Spengler retorna para onde tudo começou: a famosa estação de bombeiros em Nova York. Eles pretendem se unir com os caça-fantasmas originais que desenvolveram um laboratório ultra secreto de pesquisa para levar a caça aos fantasmas a outro nível, mas quando a descoberta de um artefato antigo libera uma grande força do mal, os Ghostbusters das duas gerações precisam juntar as forças para proteger suas casas e salvar o mundo de uma segunda Era do Gelo.

Data de Lançamento: 11 de abril de 2024

Evidências do Amor é um filme brasileiro de comédia romântica dirigido por Pedro Antônio Paes e inspirado na música Evidências, composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle e lançada pela dupla Chitãozinho & Xororó. A história acompanha um casal, Marco Antônio (Fábio Porchat) e Laura (Sandy) que se apaixonam após cantarem a música juntos em um karaokê. Em meio a muitos altos e baixos, o casal acaba terminando, mas todas as vezes em que escuta Evidências, Marco automaticamente se lembra de cada discussão que teve com a ex. Determinado a se livrar dessas lembranças indesejadas, ele inicia uma jornada para superar Laura e seguir em frente com sua vida.